- 24卒

- 就活

- 就活準備

- 理系

2022年10月20日(更新:2022年10月21日)

一方で、昨今はこのスケジュール通りに進まない企業も多くなってきています。この記事では、例外的な事例も交えて書かせていただきます。

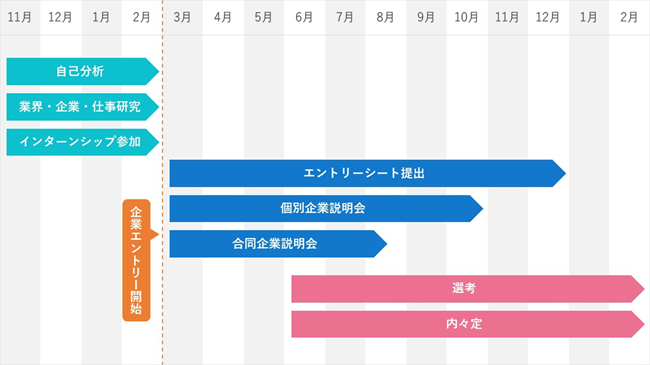

まずは視覚的にも把握しやすいように、就活スケジュールの図を作成してみました。

この流れにそって、補足説明を重ねていきたいと思います。

目次

- 2024年卒の就活スケジュールのポイントは?

- 就活スケジュールの注意点

- 具体的な就活準備スケジュール(一例)

- 最後に

①2024 年卒の就活スケジュールのポイントは?

・政府主導の「3 月会社説明会、6 月選考開始」だが、企業によって例外あり

採用トレンドの変化や採用手法の多様化など踏まえて、独自スケジュールで採用選考を進める企業もあります。業界・企業によって採用選考スケジュールは異なるため、「3 月会社説明会、6 月選考開始」をスケジュールの目安としつつ、特に気になる業界・企業は余裕をもって早いうちから選考スケジュールを確認することをお勧めします。

・新型コロナの影響はあるが、企業は新卒採用意欲を維持

新型コロナの流行を受けて、選考スケジュールの遅れや採用を中止した業界・企業がありました。しかし、大卒求人倍率は 2022 年卒向けの調査で 1.50倍。労働人口減が進む中、新卒採用ニーズは今後も継続していくと考えられます。

②就活スケジュールの注意点

・選考が早期に始まる企業もあります

3月より前から選考を開始する企業も近年では増えています。夏や冬のインターンから就活をはじめている学生は、エントリーシートや面接のノウハウを積み上げており、早期選考の段階でも最低限の準備は出来ている方々が多いです。

・あせらず、できることから始めましょう

自己分析や企業研究がまだでも、落ち着いてできることから始めてみてください。「気になる業界や企業を調べてみる」「授業の休み時間に自己分析を進めてみる」など、すきま時間を活用しましょう。

また、一般的な選考のピークが過ぎた後でも、募集を続ける企業はあります。「早く終えなければ」と焦って就職先を選ぶことは避け、自分が納得のいくまで就活をやり遂げましょう。

③具体的な就活準備スケジュール(一例)

・2023 年 2 月まで 自己分析や業界・企業研究をしつつ、インターンシップにも参加してみましょう! 就活準備の時期。まずは自分が何に興味があるのか、業界・企業研究を進めてみましょう。並行して、自分の興味のルーツや特徴を把握する自己分析を進めることも大切です。インターンシップ参加や OB訪問などを通して、業界・企業理解を深めるという方法もあります。

3 月以降に業界・企業研究を始めようと考えていても、十分な時間を取ることは難しいのが実態です。3月 1 日になると企業は就活情報サイトを中心にエントリーや説明会の受付を開始します。エントリーを行った後は、説明会参加、エントリーシート(ES)提出、筆記試験・適性検査などでスケジュールはすぐにいっぱいになってしまうため、できれば 2 月までに就活準備を済ませておきましょう。

・2023 年 3 月から 就活が本格化。興味を持った企業の説明会に参加して、詳しい情報を集めましょう! 3 月からは、進めてきた自己分析や業界・企業研究の結果から、興味を持った企業の説明会に参加して、さらに詳しい情報を集めましょう。選考が本格化すると説明会へ参加する機会は少なくなるので、このタイミングで多くの情報を得ておきましょう。

企業説明会と同時期に、企業エントリーもピークを迎えます。エントリーは本命企業以外にも並行して進めるのがお勧めです。エントリーを本命企業のみに絞ってしまうと、万が一不採用の場合、0からエントリーできる企業を探すことになります。この時期を逃すと、エントリーを締め切ってしまう企業も出てきてしまいます。

※この時期に選考が始まる企業も、実態としては多いです。時間に余裕があれば、面接対策もしておくといいでしょう。

・2023 年 6 月から 多くの企業で選考が解禁。納得できるまで就活に取り組んでいきましょう! 選考が始まると、一番苦戦することは面接対策です。友人や大学の先生に面接練習をしてもらうなど場数を踏む事も重要です。リケイマッチコンテンツの面接質問集などを活用し、自分なりの答えを準備しておきましょう。

④最後に

政府主導の現行ルールで採用を実施する企業では、6 月から急速に内々定が出始めます。しかし、1 年を通して採用を継続している(通年採用)企業、夏休み以降に採用活動を実施する(秋採用)企業もあり、就活スケジュールはあくまで目安です。個人差もあり、早く終えることがいいとは限らないため、自分はどんなことがしたいのか、将来どうなっていきたいのかを考えながら、納得できるまで就活に取り組んでいきましょう。